東京オリンピックとコロナ禍が入り混じる夏ですが、いかがお過ごしでしょうか。

7月の坐禅会を今朝開催致しましたが、おしらせを失念しておりました。失礼いたしました。

まだ予断を許さない状況ではありますが、対策をしながらできることをしていきたく、ご案内です。

【坐禅会】※予約不要

場所:自元寺本堂(ご周知のとおり、庫裡耐震改修工事が始まっており、日程によっては入口の変更などもございますのでご注意ください)

日程:7月4日(日)、31日(土)、8月7日(土)、22日(日)

朝6時止静(しじょう・坐禅はじまり) → 30分ほどの坐禅 → 朝のお勤め(読経) → 小食(お粥の朝食)→ 8時終了 (途中参加、退出も可能です)

参加費無料、持ち物不要です。動きやすい服装でお越しください。初めての方は事前に連絡を頂きますとスムーズにご案内できます。

坐禅会がない日でも朝の坐禅・お勤めを皆さまに開放しております。坐禅会の時間と異なります。住職が不在の日もごさいますので、お問い合わせいただいてから、ご参加ください。

解散後、Templemorning(おそうじ)の時間もございます。こちらもご自由にご参加いただけます。

【古式ヨーガ講座】※予約不要

場所:自元寺本堂

日程午前の部:午前10時から、1時間半前後

8月13日(金)、27日(金)

夜の部:午後7時半から、1時間半前後

8月17日(火)、31日(火)

午前・夜の部いずれも参加費無料。動きやすい服装でお越しください。

持ち物:ヨガマットか大きめのバスタオル

古式ヨーガは無理なポーズが少なく、初心者の方も体力に自信のない方も楽しんでいただけます。どなたもお気軽にご参加ください。

【茶道教室・Tera Cha】

8月6日(金)、20日(金)13時半~

場所:自元寺本堂(改修工事中は本堂で行っています)

講師:大澤由美子先生(表千家教授・公案寺寺族)

参加費:2,000円(お茶菓子代込)

ご希望の方はコメント、メッセージにてお申し込みください。ご参加の前日にホームページやFacebookで開催予定をご覧ください。

※ご参加の際 ご協力いただきたい事※

・体温測定・手洗い・体調管理(ご家族に発熱している方がいる場合もご参加をお控えください)自元寺でも、定期的に窓を開けて換気を行い、十分な間隔をとれるよう工夫し、皆様に安心してご参加いただけるよう留意してまいります。

どの行事もお寺の静かな環境で自分を見つめる充実した時間が過ごせます。皆さまとお会いできることを楽しみにお待ちしております。

全てのお申し込み・お問い合わせは下記の連絡先(電話・ホームページのメッセージ)へお願い致します。

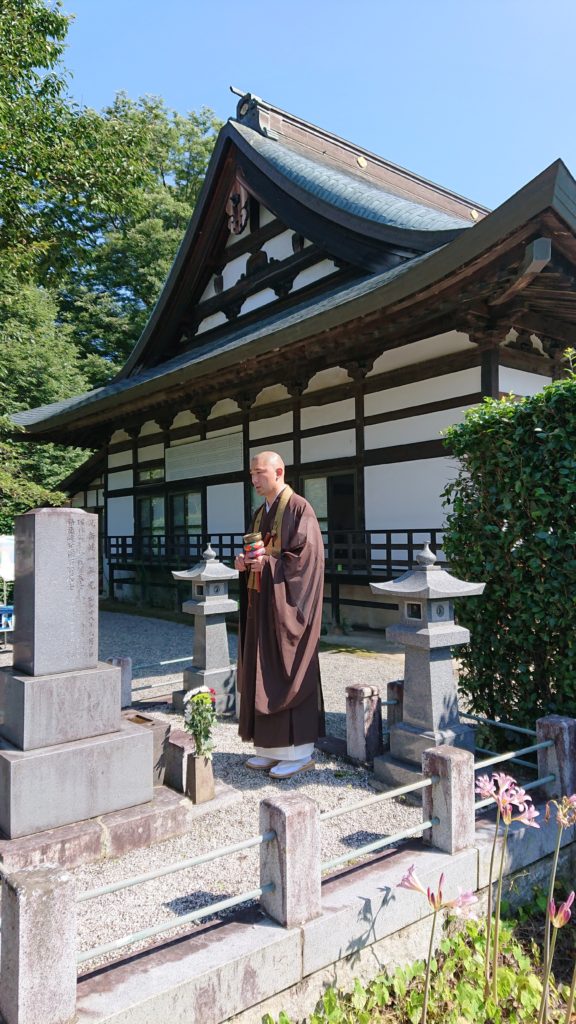

馬場美濃守信房公菩提所

白砂山自元寺

山梨県北杜市白州町白須1364

0551-35-2245(Fax兼)