夏も本番ですね。梅雨とはいえ、暑い日が続いております。ご自愛いただきながら、ご都合叶いましたらぜひお寺にも足をお運びください。

各行事のご案内です。

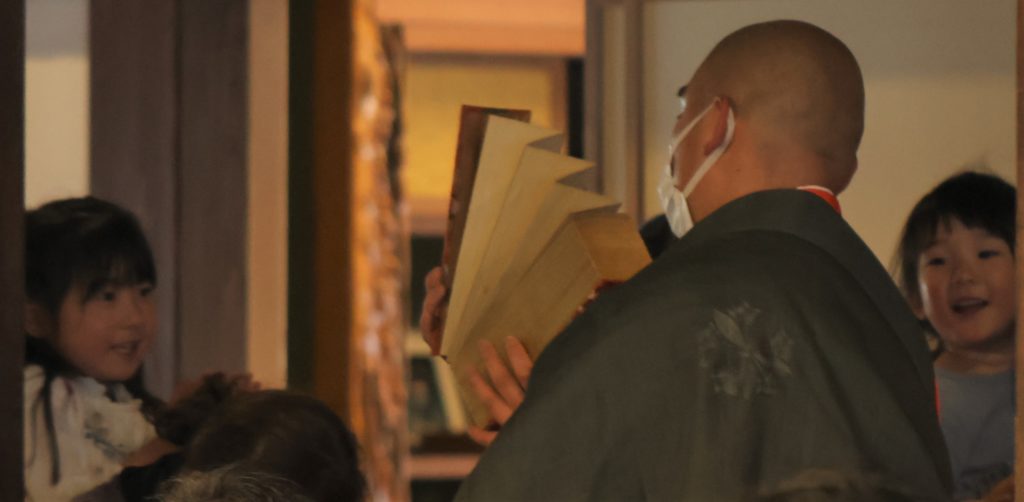

【坐禅会】※予約不要

場所:自元寺本堂

日程:7月7日(日)、27日(土)、8月17日(土)、31日(土)

朝6時止静(しじょう・坐禅はじまり) → 30分ほどの坐禅 → 法話 → 朝のお勤め(読経) → 小食(お粥の朝食) → 8時終了 (途中参加、退出も可能です)

参加費無料、持ち物不要です。動きやすい服装でお越しください。

初めての方は事前に連絡を頂きますとスムーズにご案内できます。

坐禅会がない日でも朝の坐禅・お勤めを皆さまに開放しております。

坐禅会の時間と異なります。住職が不在の日もごさいますので、お問い合わせいただいてから、ご参加ください。

解散後、Templemorning(おそうじ)の時間もございます。こちらもご自由にご参加いただけます。

【古式ヨーガ講座】※予約不要

場所:自元寺本堂

日程

午前の部:午前10時から、1時間半前後

7月19日(金)、26日(金)、8月9日(金)、23日(金)

参加費無料。動きやすい服装でお越しください。

持ち物:ヨガマットか大きめのバスタオル

古式ヨーガは無理なポーズが少なく、初心者の方も体力に自信のない方も楽しんでいただけます。どなたもお気軽にご参加ください。

【茶道教室・Tera Cha】※要予約

7月19日(金)、8月は仮ですが、2日(金)を予定しております。

13時半〜

お寺で肩ひじ張らずに、茶道に接してみませんか?

茶禅一味。

禅と茶道はとても密接なものです。

静かなお寺の境内で、やさしい先生ご指導の下、作法を学び、お抹茶と美味しい和菓子でひと時を過ごしましょう。

○参加費 2,000円(講師謝礼・お茶・和菓子代込)当日お支払ください。

○服装 自由ですが、白足袋か白靴下をご持参ください。足の悪い方はイスでもご参加いただけます。

○講師 大澤由美子先生(表千家教授・北杜市・公案寺寺族)

【きもの着付教室】

きものをひとりでも着られるようになりたい!との願いより、近くにお住いの先生にお越しいただき、月1回開催しております。

ご参加には申し込み(0551-45-7271・担当:高木)が必要となります。

〇参加費 2,000円(テキスト代・講師へのお礼を含む)

〇持ち物 お問い合わせください

〇講師 伊藤 美枝子先生

〇会場 自元寺・三宝閣

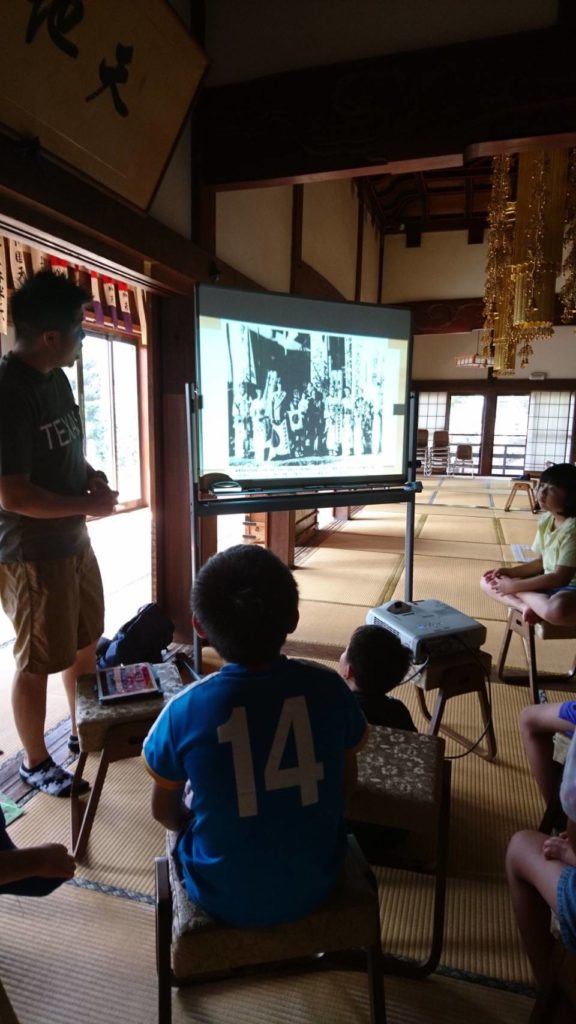

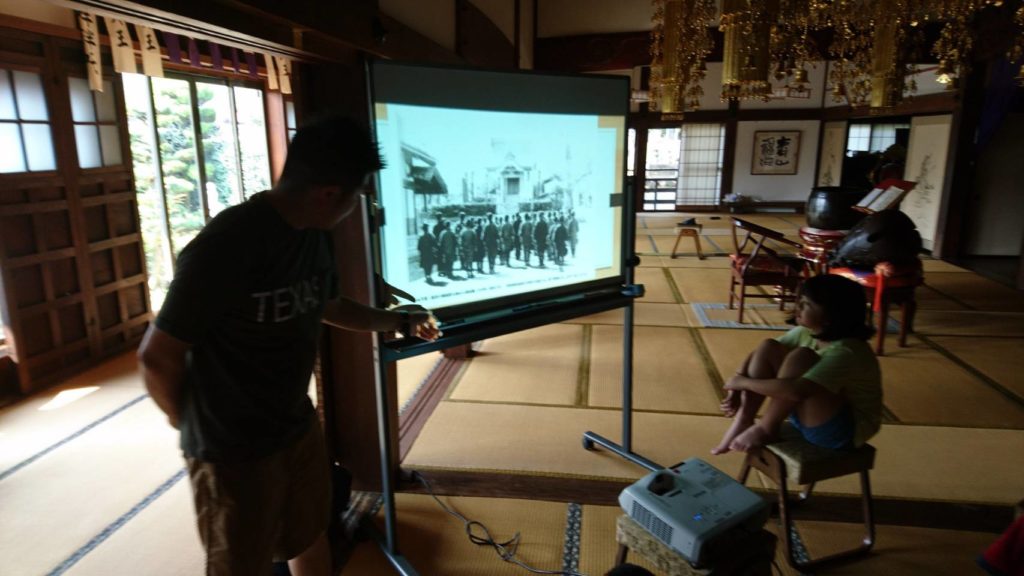

また例年の通り、子ども禅のつどいを1泊2日で開催します。8月3~4日(土・日)となります。詳細は近日中にお知らせいたしますので、よろしければお申し込みください。