令和5年の大般若会とお花まつりのご案内です。

本年は通常の形での開催とさせていただき、広く皆様にご参加いただける法要を執り行います。檀家の皆様をはじめ、自元寺にご縁のある皆様のご参加をお待ち申し上げております。

日時 4月8日(土)

11:30 集合

11:30~12:00 昼食(お弁当)

12:10 東北大学大学院臨床宗教教養・実践講座での学び

「臨床宗教師とは?」住職による講話

13:30 法要開始(花祭り)

14:30 解散

祈祷供養料 金6000円(郵送料等含む)

振込用紙をご希望の方は、自元寺までお問い合わせください。3月末日締切となります。

本年は、法要の前に住職による講話を行います。

内容は、住職が大学院で学んできた内容を皆様にお伝えする予定です。住職は2年間、東北大学の大学院で「臨床宗教師」の実践講座を履修いたしました。これは、被災地、医療機関、福祉施設などの公共機関で心のケアを行うことを目的とした講座です。

大切な方を亡くされた時、法要の時、僧侶の法話を聞いて悲しみが軽くなった経験をお持ちの方がいらっしゃり、また、東日本大震災が起きた後、地域の宗教指導者が宗派を超え、力を合わせ被災された方々の心のケアにあたったニュースもありました。逆に、多くの反省が露出したことも事実です。

心のケアに当たる専門家には、精神科医や臨床心理士など様々な職種があります。しかし、スピリチュアルな側面からもアプローチできるのは宗教者ならではの強みです。

この新しい取り組みを皆様と、より良い寺院の在り方につなげていくためにぜひ皆様と学びを共有させていただければと考えております。ぜひご参加ください。講話の後は法要にて大般若経を転読し、今年一年が皆様にとって幸せで平穏な年であるよう祈ります。

今年3月からマスクの着用場面が緩和され、5月からは行動制限も大幅に緩和されます。街の様子を見ると、徐々に人との交流も活発になってきたように感じます。この年この時期に、幸せを願うこの祈りの場所で皆様とお会いできることを楽しみにしております。

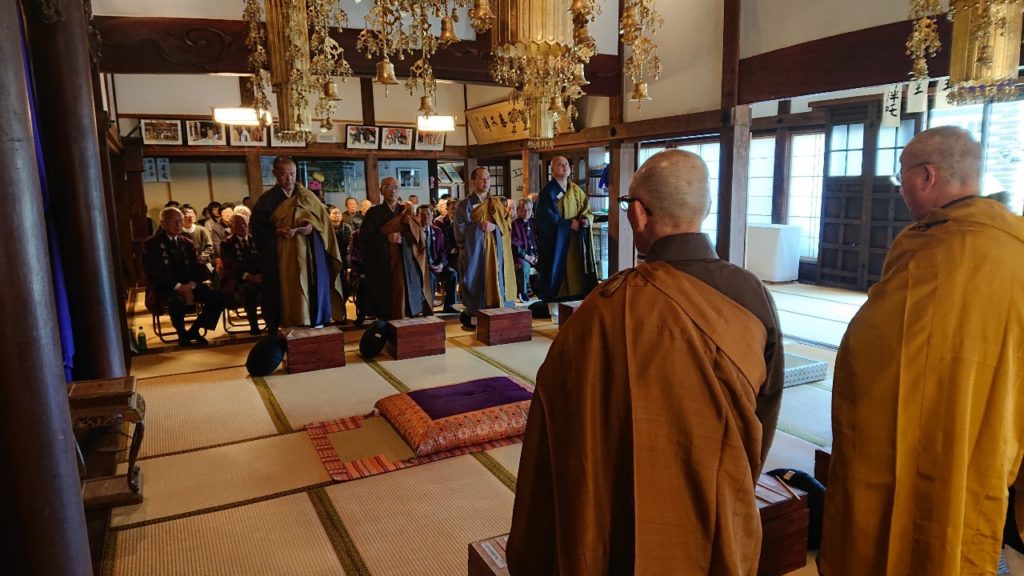

※写真はコロナ禍前のものです。ご寺院様の参加は本年も縮小しておりますが、縁ある皆さまにご来山頂けますことを願っております。